Esquizos (2021-2023)

by: Dulce Chacón Nicolás Pradilla

Mexique

Traduction par Jennifer Guerra Montenegro

Entretien avec l’artiste mexicaine Dulce Chacón

Dulce Chacón (DC): La série Esquizos tire son nom des dessins en noir et blanc de Francisco Hernández, le médecin de famille de Felipe II qui a entrepris la première mission d’identification des richesses naturelles de la Nouvelle Espagne commandée par la Couronne espagnole en 1571. Hernández a passé sept ans dans la région à mener une étude botanique dans le but d’une exploitation économique pour la couronne espagnole. Il a constitué un groupe d’informateur.rice.s composé de médecins traditionnels, d’herboristes et de chamans, qui lui ont fourni une mine d’informations sur les usages médicinaux et alimentaires.

L’expédition a débouché sur une série de dessins en couleur réalisés par les tlacuilos, qui ont été envoyés en Espagne dans des livres conservés après dans la bibliothèque de l’Escurial, qui a subi un grand incendie en 1651. Les volumes et de nombreux autres documents ont été perdus ; seules subsistent les versions en noir et blanc qu’Hernández a conservées avec lui.

J’ai repris cette histoire pour réaliser la série Esquizos dans le cadre d’un processus de recherche artistique sur la connaissance des plantes de Mexico héritée de ma mère et de ma grand-mère.

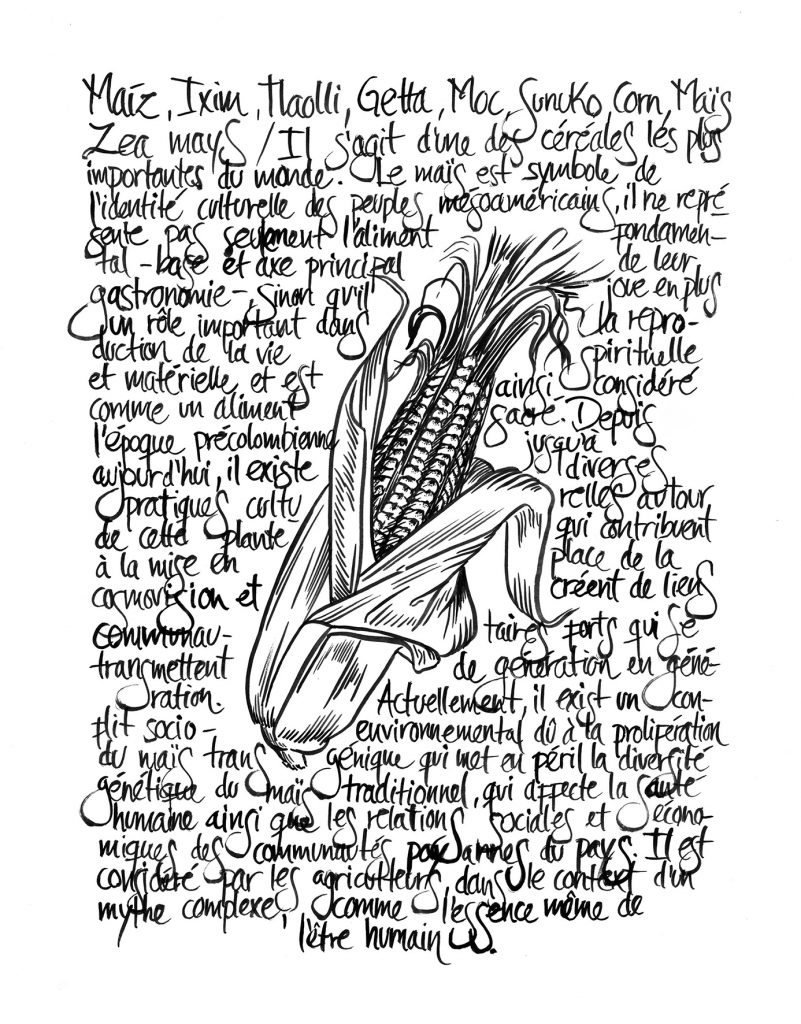

En 2019, j’ai suivi une formation diplômante en illustration scientifique dans laquelle je me suis concentrée sur la botanique des espèces d’agaves (Agavaceae), en particulier celles utilisées pour la fabrication du mezcal. En comprenant l’illustration scientifique comme un langage au sein du dessin axé sur la nature descriptive de ses caractéristiques morphologiques, j’ai réalisé à quel point le langage scientifique est normatif. En ce sens, dans la série, je décris certaines propriétés —alimentaires, médicinales et rituelles, ainsi que les écosystèmes dans lesquels chaque plante interagit— à travers la calligraphie et les images des plantes. Chaque dessin est un enregistrement de ma reconnaissance personnelle de l’espèce. En ce sens, il s’agit d’un projet d’exploration personnelle.

Nicolás Pradilla (NP): Ceux qui ont informé Francisco Hernández ont généré des mécanismes de défense en reconnaissant la raison instrumentale de son intérêt pour la connaissance botanique. Votre projet vise à diffuser mais aussi à remettre en question la cooptation de ces plantes, dont le rôle est central dans les horizons bioculturels des différents peuples de la région. Pouvez-vous développer cette relation entre montrer et ne pas montrer ?

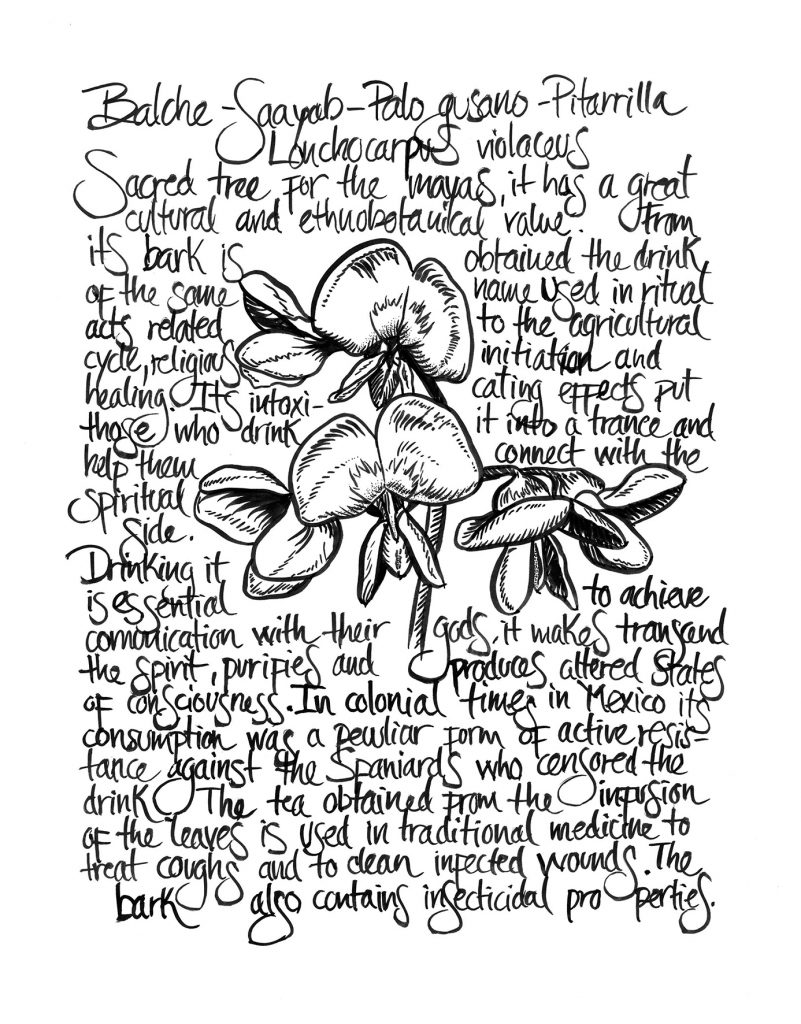

DC: Il n’y avait pas que leurs informateur.rice.s. Les gens ont vite compris comment les colonisateur.rice.s instrumentalisaient et diabolisaient les connaissances sur l’utilisation de certaines plantes liées à des pratiques religieuses, ce qui leur a valu la censure de la Couronne espagnole. Un cas classique est celui de l’amarante, censurée parce qu’elle était liée à l’élaboration des tzoalli, figures représentant diverses divinités. Pour ces dernières, ils mélangeaient la graine avec du miel de maguey et le sang des victimes sacrifiées. Ces rituels « païens » pour la religion catholique ont été réprouvés et la plante a été interdite. Il en fut de même pour le balché et de nombreuses autres plantes liées aux rituels religieux et au cycle agricole. Les habitant.e.s ont rapidement compris l’importance de ne pas révéler certaines pratiques afin d’éviter que les plantes qui y sont associées ne soient interdites. Dans le cas de l’amarante, l’interdiction a été très dramatique : étant-elle riche en protéines végétales, la censure pendant la colonie a causé un préjudice nutritionnel considérable à la population qui a contribué à une mortalité plus élevée pendant les pandémies de variole et de rougeole au XVIe siècle. Les interdictions ont érodé la vision du monde mais aussi la santé de la population, si bien que les habitant.e.s ont commencé à cacher de nombreuses pratiques liées aux plantes.

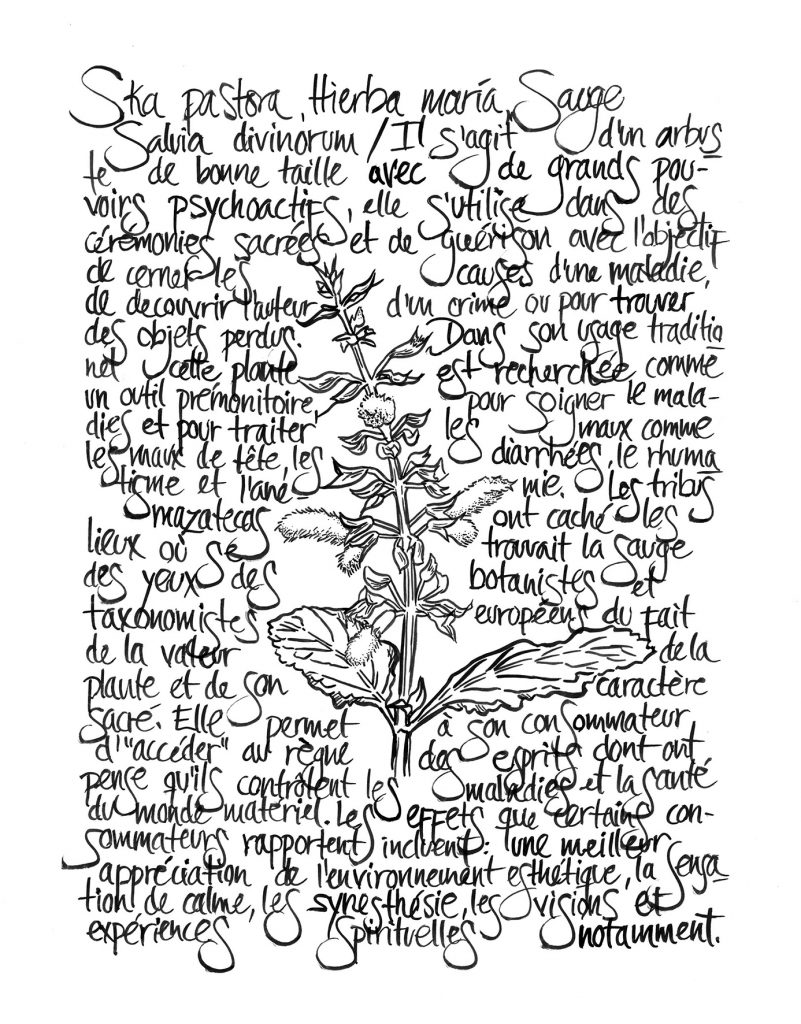

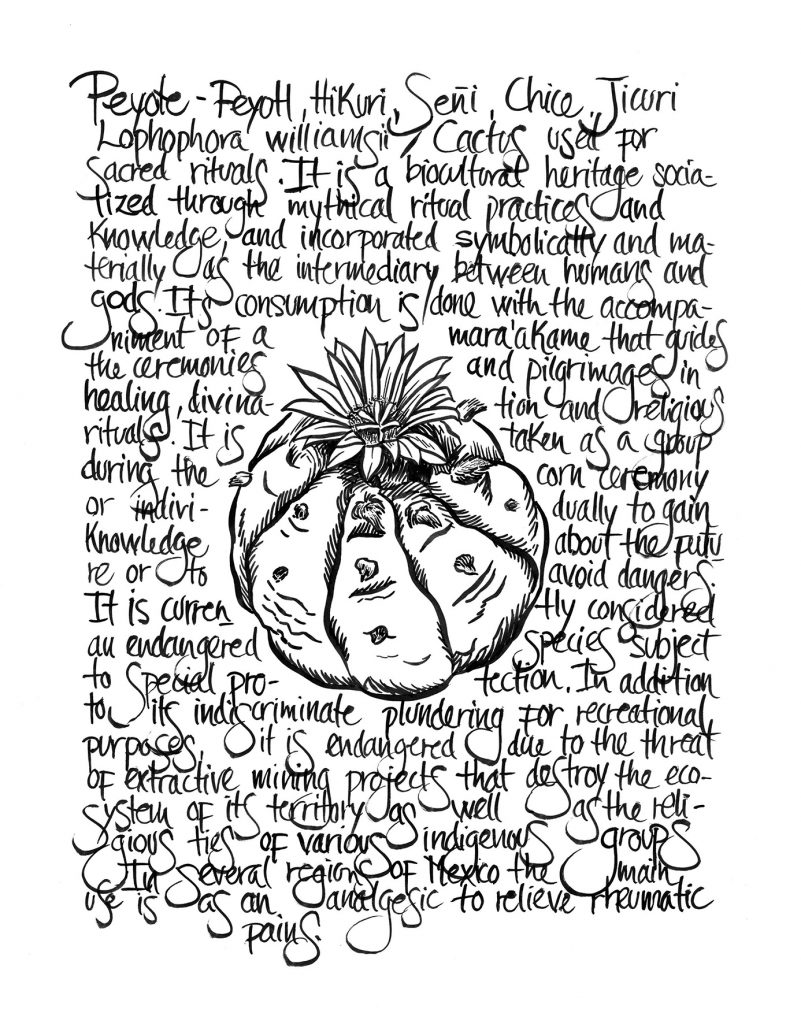

En faisant des recherches sur les quelites comme l’amarante, le pourpier, le papalo, la sauge des devins, le balché ou même le maïs et le peyotl, j’ai appris que de nombreuses pratiques associées étaient cachées aux Espagnol.e.s. Les grains de maïs, par exemple, sont utilisés pour des pratiques divinatoires qui sont restées cachées.

Après avoir brièvement passé en revue les caractéristiques de certaines plantes indigènes, j’ai consulté la littérature historique, sociologique et anthropologique spécialisée pour en savoir plus sur leurs utilisations alimentaires, médicinales et rituelles. J’ai ensuite édité ces informations pour les inclure dans chacun des dessins. Ainsi, chaque dessin contient des informations nutritionnelles, pharmacologiques, symboliques et rituelles sur l’utilisation des différentes espèces.

NP: En pensant à ce qui est révélé et à ce qui est sauvegardé, quelles stratégies pensez-vous pouvoir mettre en place à partir de votre pratique d’artiste pour résister aux mécanismes persistants de captation des connaissances ?

DC: Au début du projet, je me suis demandé quelles informations inclure ou ne pas inclure. Outre la restriction de l’espace dans le dessin, je me suis demandé d’où je tirais ces informations. J’ai commencé à m’interroger sur l’accès à la connaissance des plantes, sur les usages familiaux traditionnels et sur leur origine. À partir de là, j’ai évalué la pertinence de partager les connaissances que je tire d’autres sources et celles héritées de ma famille. J’ai évalué le lieu d’énonciation en me reconnaissant comme une femme, une artiste contemporaine, qui vit à Mexico et qui a accès à certaines connaissances. Je ne suis ni biologiste ni botaniste. Je suis une artiste dont le langage principal est le dessin, que je considère comme un outil de diffusion mais aussi d’exploration de soi à partir de ce que j’ai hérité et que je continue à cultiver. Les dessins sont le résultat d’une mise en forme des informations auxquelles j’ai accès en réfléchissant à ce qui doit être dit ou non. Par exemple, j’ai trouvé de nombreuses recettes pour des formes d’utilisation religieuse, alimentaire et médicinale que je trouve irresponsable de mettre dans les dessins parce que je n’ai pas les connaissances nécessaires pour le faire : certaines peuvent être très toxiques si elles ne sont pas utilisées correctement. Il y a des informations que je ne peux pas divulguer.