Esquizos (2021-2023)

by: Dulce Chacón Nicolás Pradilla

México, Quelites

Entrevista con la artista mexicana Dulce Chacón

Dulce Chacón (DC): La serie Esquizos toma su nombre de los dibujos en blanco y negro de Francisco Hernández, médico de cabecera de Felipe II que realizó la primera misión de identificación de la riqueza natural encomendada por la Corona Española en la Nueva España en 1571. Hernández pasó siete años en la región realizando un levantamiento botánico con fines de explotación económica para la corona española. Reunió a un grupo de informantes compuesto por médicos tradicionales, yerberos y chamanes, quienes le proporcionaron mucha información sobre los usos medicinales y alimentarios.

El resultado de la expedición fue una serie de dibujos a color realizados por tlacuilos, los cuales se enviaron a España en libros que se resguardaron en la biblioteca del Escorial, la cual sufrió un gran incendio en 1651. Los volúmenes y muchos otros documentos se perdieron; los únicos que se conservan son las versiones en blanco y negro que Hernández resguardó consigo.

Retomo esta historia para hacer la serie Esquizos como parte de un proceso de investigación artística alrededor del conocimiento sobre plantas de la Ciudad de México heredado de mi madre y abuela.

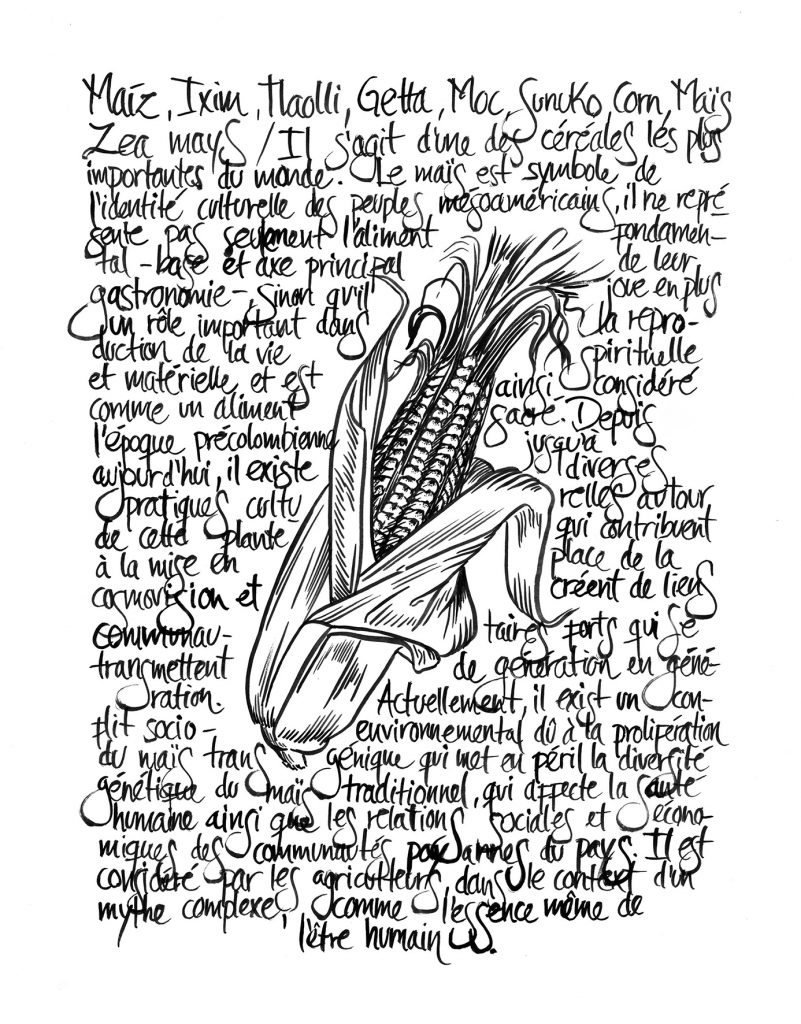

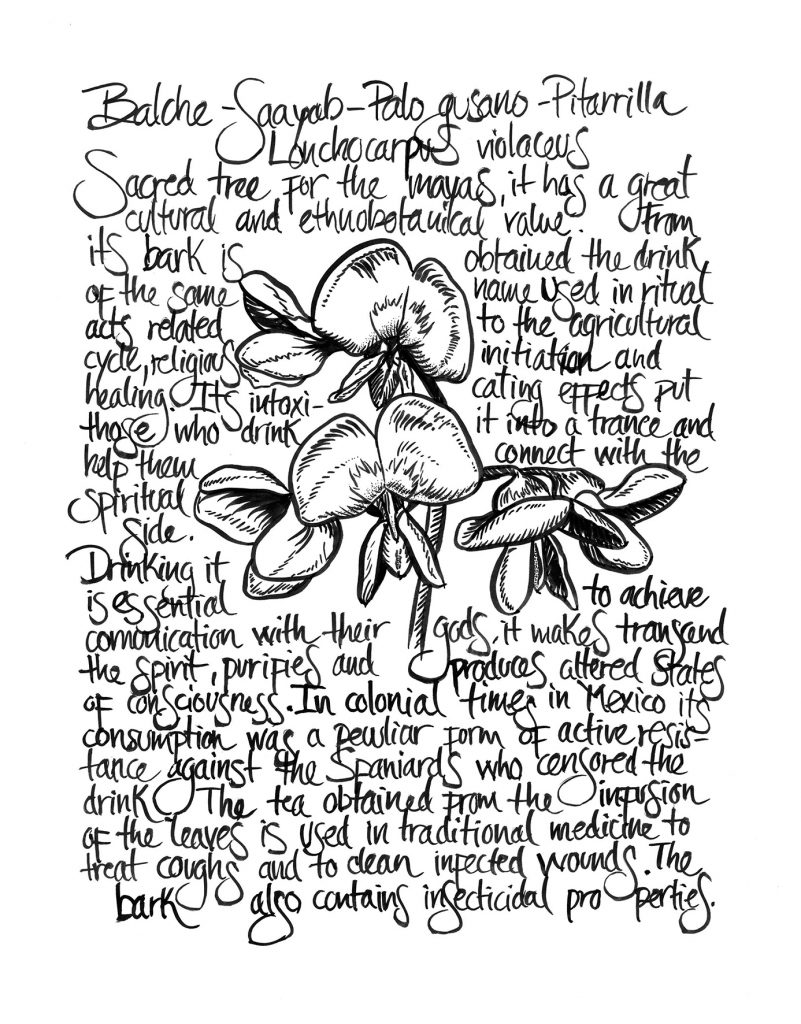

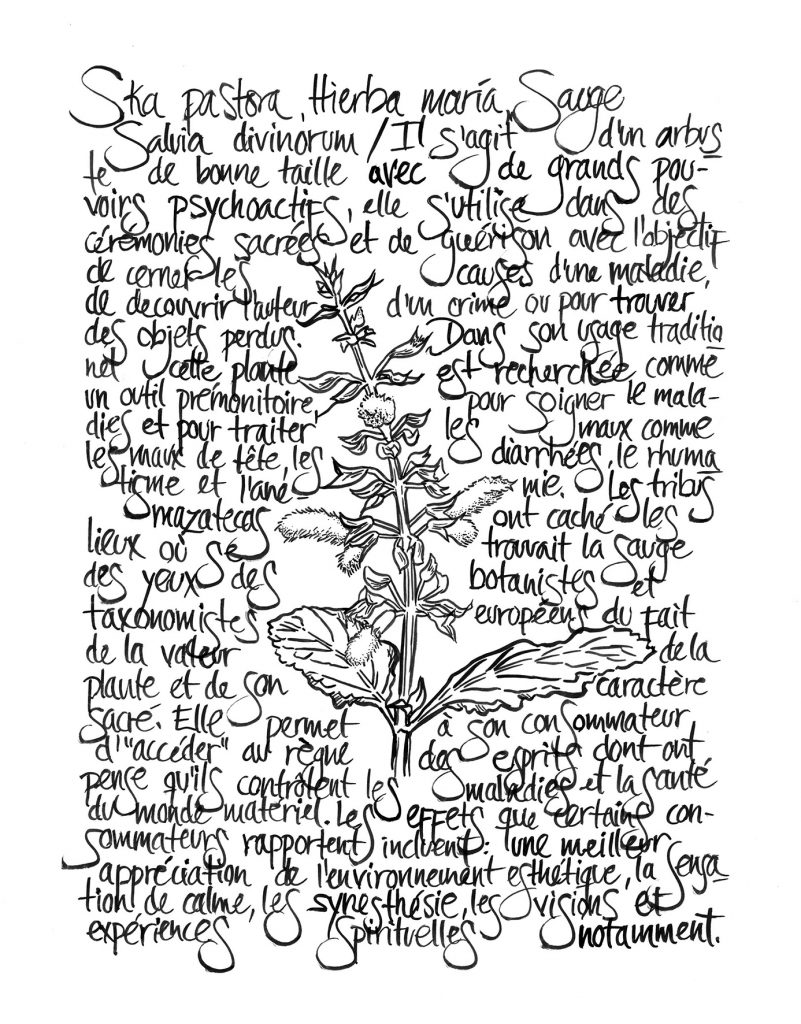

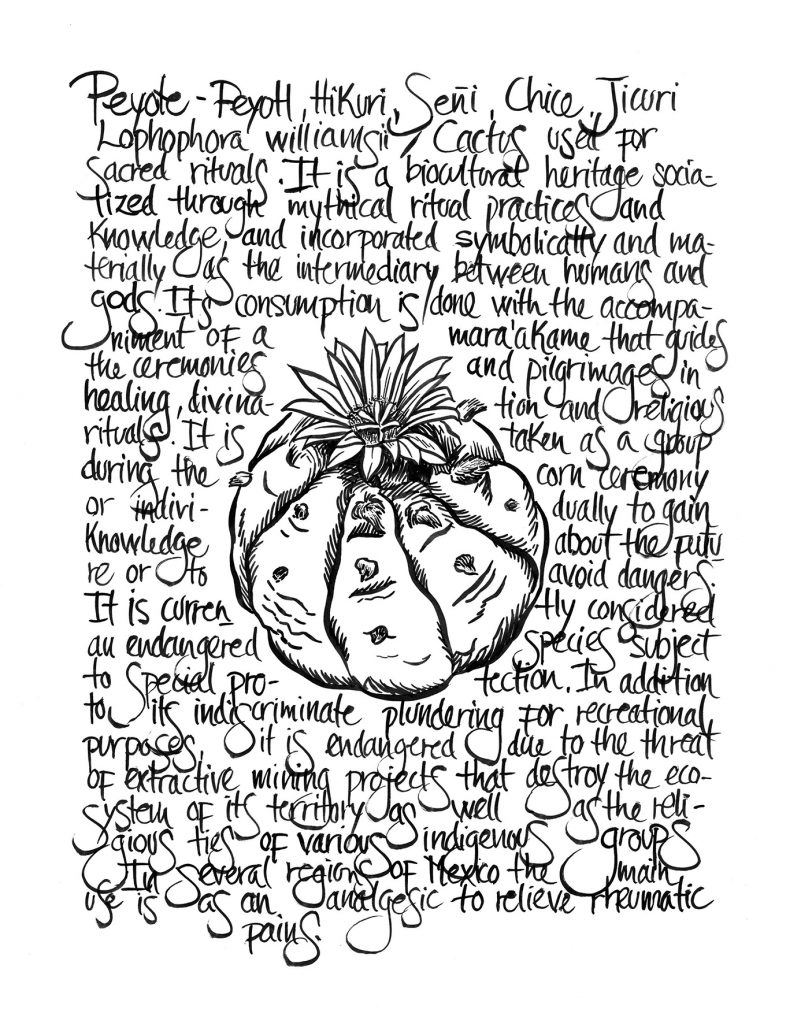

En 2019 cursé un diplomado de ilustración científica en el que me enfoqué en la botánica de especies de agaves (Agavaceae); específicamente aquellas que se utilizan para hacer mezcal. A partir de entender la ilustración científica como un lenguaje dentro del dibujo enfocado en el carácter descriptivo de sus rasgos morfológicos, me doy cuenta de lo normativo que es el lenguaje científico. En ese sentido, en la serie describo algunas propiedades –alimenticias, medicinales y rituales, así como los ecosistemas en los que interactúa cada planta– mediante caligrafía e imágenes de las plantas. Cada dibujo es un registro del reconocimiento personal de las especies. En ese sentido, es un proyecto de autoexploración.

Nicolás Pradilla (NP): Quienes informaron a Francisco Hernández generaron mecanismos de defensa al reconocer la razón instrumental en su interés por el conocimiento botánico. Tu proyecto apunta a divulgar pero también cuestionar la cooptación alrededor de estas plantas cuyo rol es central en los horizontes bioculturales de distintos pueblos de la región. ¿Puedes abundar en esta relación entre mostrar y no mostrar?

DC: No solamente fueron sus informantes. Los pueblos pronto se dieron cuenta de cómo los colonizadores instrumentalizaron y demonizaron el conocimiento sobre los usos de ciertas plantas relacionadas con prácticas religiosas, lo cual trajo la censura de la Corona Española. Un caso clásico es el amaranto, que fue censurado por relacionarse con la elaboración del tzoalli, figuras que representaban a diversas deidades para las que mezclaban la semilla con miel de maguey y sangre de víctimas de sacrificios. Estos rituales “paganos” para la religión católica fueron reprobados y la planta, prohibida. Fue también el caso del balché y muchas otras plantas relacionadas con rituales religiosos y del ciclo agrícola. Los habitantes reconocieron rápidamente la importancia de no revelar ciertas prácticas para evitar que las plantas asociadas fueran prohibidas. En el caso del amaranto, la prohibición fue muy dramática, pues tiene mucha proteína vegetal y la censura durante la colonia provocó un considerable detrimento nutricional de la población que contribuyó a una mayor mortalidad durante las pandemias de viruela y sarampión en el siglo XVI. Las prohibiciones erosionaron la cosmovisión pero también la salud de la población; por ello les habitantes comenzaron a resguardar de la vista muchas prácticas vinculadas a las plantas.

Al investigar acerca de quelites como el amaranto, la verdolaga, el pápalo, la salvia ska pastora, el balché o incluso el maíz y el peyote, aprendí que hubo muchas prácticas asociadas que se ocultaron a los españoles. Los granos del maíz, por ejemplo, se utilizan para prácticas de adivinación que se han mantenido ocultas.

Tras revisar someramente las características de ciertas plantas nativas, revisé literatura histórica, sociológica y antropológica especializada para conocer más de sus usos alimenticios, medicinales y rituales. A partir de ahí edité esta información para incluirla en cada uno de los dibujos. De esta manera, cada uno tiene información alimenticia, farmacológica, simbólica y ritual de los usos de las distintas especies.

NP: Pensando en lo que se revela y lo que se resguarda, ¿qué estrategias crees que desde tu práctica como artista se pueden echar a andar para resistir a los persistentes mecanismos de captura del conocimiento?DC: Al iniciar el proyecto me pregunté qué información incluir o no. Además de la restricción de espacio dentro del dibujo, me cuestioné desde dónde leo esta información. Empecé a hacer una autoexploración acerca del acceso al conocimiento de las plantas, los usos familiares tradicionales y de dónde provienen. A partir de ahí he hecho una valoración de la pertinencia de compartir el conocimiento que obtengo de otras fuentes y de aquel heredado por mi familia. Evalué el lugar de enunciación al reconocerme como una mujer, artista contemporánea, que vive en la Ciudad de México y tiene acceso a ciertos conocimientos. No soy bióloga o botánica. Soy una artista cuyo lenguaje principal es el dibujo, el cual considero una herramienta de divulgación pero también de autoexploración a partir de lo que he heredado y continuo cultivando. Los dibujos son el resultado de una edición de la información a la que tengo acceso a partir de pensar en qué es necesario decir o no. Por ejemplo, encontré muchas recetas de formas de uso religioso, alimenticio y medicinal que me parece irresponsable colocar dentro de los dibujos porque no tengo el conocimiento para hacerlo: algunas pueden ser muy tóxicas si no se utilizan de forma adecuada. Hay cierta información que no puedo revelar.